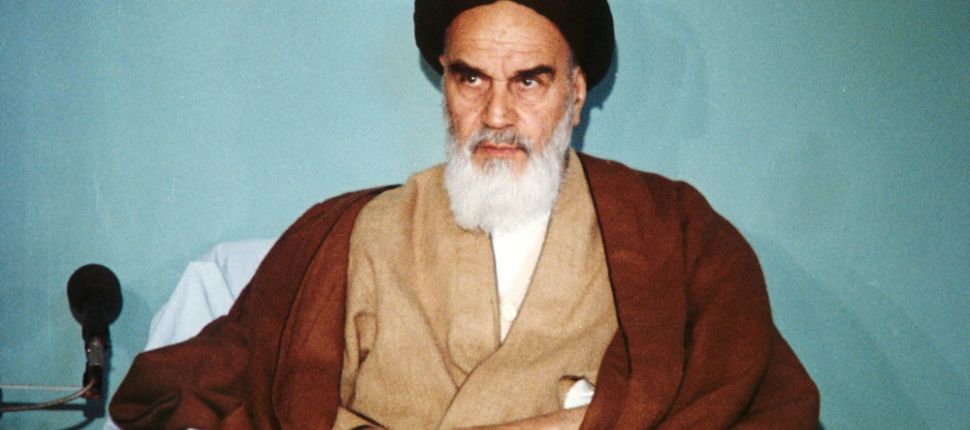

سير في وصية الإمام لابنه السيد أحمد: مانع الوصول إلى الكمال

السيد عباس نور الدين

"فاستمع يا ولدي العزيز- الذي أسأل الله أن يجعل قلبك مطمئناً بذكره- لنصيحة أب قلق محتار، ولا تتعب نفسك بالانتقال من طرق هذا الباب إلى ذلك البّاب للوصول إلى المنصب أو الشهرة التي تشتهيها النفس..".

ما هو المانع الأساسي الذي يسد على الإنسان طريق الوصول إلى الكمال المطلق؟ ولماذا لا يصل أكثر الناس إلى هذا المقام رغم أن فطرتهم تريده وتصبو إليه؟

هل أن الله سبحانه يختار من بين الناس عدداً محدداً ويخصهم بهذا الكمال؟ أم أن الظروف الخارجة عن إرادتهم تحول بينهم وبين بلوغه؟ أم ماذا؟

هذه أسئلة قد تدور في مخيلة من يفكر في هذه القضية المهمة ويسافر في أودية الأفكار بدون زاد عقائدي، كراكب سفينة في لجة بحر دون قبطان. ومن المحتمل أن قد يصل إلى نتائج تكون سبباً لتوقف مسيرته ورجوعه القهقرى.

إن البحث عن المانع ينطلق في تفكيرنا من وعينا للأسباب. إننا ندرك باليقين أن هناك مانعاً هو سبب حرماننا. إلا أنّا قد نخطئ في تشخيصه وتحديده. ويؤثر هذا الاستنتاج بشكل كبير على مجرى حياتنا. فالذي يظن أن المانع أمر لا يمكن السيطرة عليه أو التأثير فيه هو إنسان خامل راكد لا يرى معنى أو ضرورة للسعي والتغيير. وهذا بخلاف الذي يعتقد أن الأمر بيده وتحت سيطرته، فإنه سيكون مندفعاً متحفزاً لا يعرف السكون والتوقف.

ويمكن تصنيف الناس في ما يتعلق بهذه القضية الجوهرية إلى عدة فئات:

أ- فئة انعدم التفكير الجاد عندهم في هذا الأمر. وهم الذين غلَبوا شهواتهم ولم يعد الكمال عندهم سوى تحصيل الملذات الدنيوية والمتع الزائلة.

ب- فئة جالت في فكرة الغاية والكمال إلا أنها وصلت إلى نتائج خاطئة. ورأى أهل هذه الفئة أن ما يمنعهم من الوصول أمر لا يمكن السيطرة عليه. كأن يعتقدوا بأن الكمال المطلق أمر اختصاصي على وجه مغاير للحكمة والعدالة. أو أن الظروف المحيطة بهم تمنعهم من الوصول إليه.

ج- وفئة أدركت الحقيقة وعرفت السبب ورأت أنها تستطيع السيطرة عليه بشكل تام، فأشرق نور الأمل في نفوسهم وسلكوا طريق الحياة بجد واجتهاد.

وبالنسبة للفئة الأولى، فيبدو أن احتمال التغيير ضعيف، لأن التوغل في الشهوات يميت العقل ويطفئ نور الفطرة، وهما القناتان الوحيدتان للإنسان لكي يدرك المعاني السامية والمجردة في حياته.

أما الفئة الثانية فهي التي تقع مورد الخطاب هنا. ونحن نأمل أن تستفيد من المسائل المطروحة للخروج من الشبهات العالقة.

وأهم هذه الشبهات وأشدها خطورةً شبهة اختصاص الفيض وانحصاره ببعض الناس. حيث يظن هؤلاء أن الله تعالى يفيض على أفراد دون غيرهم. وتكون النتيجة أننا خارجون عن هذا الاختصاص. وهذه الشبهة مشتركة بين العوام وأهل العلم، وهي من أوسع الشبهات انتشاراً. وتنشأ من إسقاط المشيئة الإنسانية على الله، أو تشبيه المشيئة الربانية بالمشيئة الموجودة عند الناس. والتي قد تالف الحكمة والعدالة في كثير من الأحيان.

فإذا قرأوا قوله تعالى: {يختص برحمته من يشاء}، ظنوا أن الاختيار والاختصاص لا علاقة له بسعي الإنسان، وجعلوا فعل الله خارج إطار الحكمة والنظام البديع الساري في كل مراتب الوجود.

أو قوله تعالى: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} حيث يستفيدون من معنى اختصاص النبوة أو الرسالة معنى آخر هو اختصاص العطاء والفيض الإلهي.

وما يدفعنا إلى هذا البحث هو أن الموانع الفكرية غالباً ما تؤدي إلى الموانع النفسية. وتتركب المشكلة لتصبح عسيرة العلاج.

فالجواب على هذه الشبهة الخطيرة التي تعبّر عن مدى الجهل بالله وصفاته، هو أن الله تعالى يفيض بالكمال اللامتناهي على كل الموجودات، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ولا تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً، ولا ينقصه نائل. تعالى الله عن قول اليهود بأن الله بخيل أو أن خزائنه محدودة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.

وهو سبحانه يريد الخير لكل الموجدات وقد يسّر سبيل الوصول إليه للجميع: "كلٌّ ميسر لما خلق له".

أما القول بأن القابليات متفاوتة، وعلى هذا الأساس يكون الوصول للبعض دون الآخر. فإنه طعن آخر بالصفات الإلهية وبطريقة غير مباشرة. لأن مفيض الكمال هو نفس مفيض القابليات. كما قال الإمام الخميني (قدس) في شرح دعاء السحر: "والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس". وإذا تفاوتت القابليات في عالم الواقع. فهذا لا يعني عدم إمكانية تكافل القابليات الناقصة بفضل الله تعالى. فسبحانه ما أعظم شأنه لقد خلق من التراب بشراً سوياً، وما زلنا نلحد في أسمائه!

وسيتضح لاحقاً أن الإنسان يتحمل مسؤولية نقصانه في قابلياته أو بقاء هذا النقصان.

ومن الشبهات الأخرى عند هذه الفئة أن العوامل الخارجية كالفقر والمرض والعمل تمنع الإنسان من الوصول، ولأن الإنسان عندها لا يقدر على تغيير ظروفه، فإنه محكوم لهذا النقص! ويكفي التأمل القليل حتى نعلم مدى سخافة هذه الشبهة رغم أنها منتشرة بشكل كبير جداً بين المتدينين، لأنه ما من شيء يحول دون وصول عطاء الله ورحمته، ولا يقدر شيء على قهر إرادة الله.

إن المانع الوحيد يكمن فينا نحن وليس في شيء سوانا. وكل واحد منا مسؤول عن الحرمان الذي أصابه.

لقد غلّبنا الشهوات حتى زينت لنا أن الكمال المنشود في جمع الملذات الدنيوية والاستكثار منها. ولكي لا نتعذب من نداء الفطرة المنبعث من أعماقنا والذي يخاطبنا ويطالبنا بالوصول إلى الكمال المطلق فقد أجبنا هذا النداء بخدعة، لا نخدع بها سوى أنفسنا. حتى صرنا ضحايا مكرنا، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾. ووصلنا بعدها إلى طريق مسدود. يسد على الفكر نور البصيرة.

فهذا حالنا، ترانا ندرك بالتجربة اليومية أن ملذات الدنيا محدودة إلا أننا نضل أنفسنا بالظن أن جمع المحدودات يوصل إلى المطلق. ولكن هيهات: ﴿اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر﴾ُ. فجمع الأصفار لا يعطي إلا صفراً، حتى لو كانت الأصفار لا متناهية ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾

فلو تفكرنا قليلاً في جميع كمالات الدنيا وفي مراتبها، لوجدناها في باطنها شيئاً واحداً لا تطلب فطرتنا. لأنها مهما بلغت لا تساوي سوى ا لنقص والمحدودية.

يقول الإمام (قدس سره):

"فأنت مهما بلغت من مقام، فإنك سوف تتألم وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك.. فالإنسان في هذا العالم عرضة للتحولات، أحياناً تنزل به المصائب، كما أنه قد يلاقي إقبالاً من الدنيا، فيبلغ فيها المقام والجاه ويحصل على المال ويحقق أمانيه وينال القدرة والنعمة. وكلا الحالين ليس بثابت. فلا ينبغي أن تحزنك المصائب والنقائص فتفقدك صبرك. لأنها قد تكون أحياناً في نفعك وصلاحك {وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم}، كما لا ينبغي أن تدفعك الدنيا بإقبالها عليك وتحقيقها ما يشبع شهواتك إلى أن تتكبر وتتفاخر على عباد الله، فما أكثر ما تعده أنت خيراً، وهو شرك لك".

فالبلاء العظيم الذي يجمع كل الابتلاءات هو الدنيا التي تمثل عالم الكثرة والمحدودية والزوال مقابل الوحدة والإطلاق والبقاء. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٍ﴾. ونظراً إلى وقوع الإنسان في بعض الشبهات العقائدية، فإنه يمهد الطريق للوقوع في الشبهة الكبرى التي تجعل الدنيا أمامه غاية آماله. فيتوجه إليها بكل وجوده ولا يرى لغيرها كمالاً. وتكون النتيجة الحرمان من الكمال الحقيقي، والوصول إلى الشقاء الأبدي. قال الإمام علي (عليه السلام):

"إن أهل الله نظروا إلى باطن الدنيا حينما نظر الناس إلى ظاهرها".

وإذا عرفنا أن المانع الأكبر هو حب الدنيا وطلبها، يبقى أن نتعرف إلى منشأ هذا الحب، لنشق الطريق لمعرفة الطريق الذي يوصلنا إلى الكمال المطلوب.