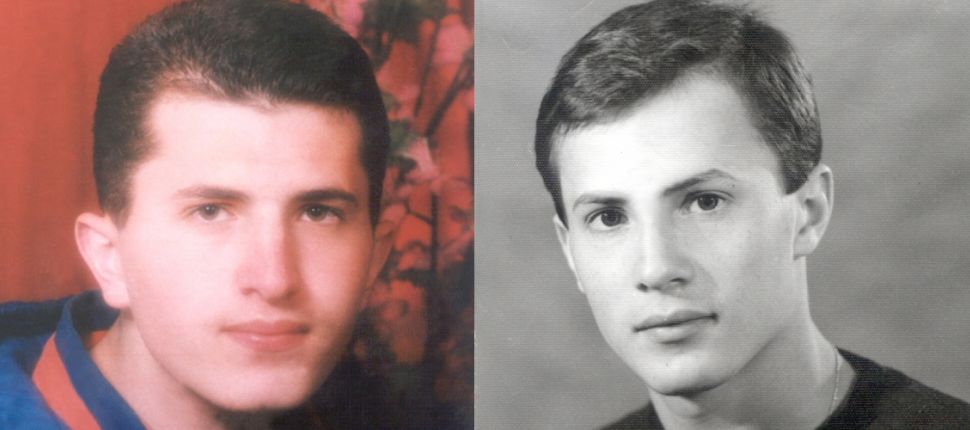

أمراء الجنة: مع الشهيدين محمد وسامر أحمد بشارة

إعداد: نسرين إدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

{رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تنقلب فيه القلوب والأبصار}.

صدق الله العلي العظيم

في الثمانينيات، كانت بيروت قد أصبحت جمرة سوداء بعدما كانت لؤلؤة تبهر الأنظار في الليالي... وكان الناس يأتون إليها من كل حدبٍ وصوب لائذين برمادها ودخانها هرباً؛ إما من اليهود الذين أتوا "ليعبثوا في الأرض فساداً"، أو خوفاً من عنكبوت الطائفية الذي بدأ حياكة حبائله على أرض الوطن ليقسمه مناطق مفرزة على قياس كل طائفة.

وبين جموع المهجرين الفقراء، والأطفال الحفاة اللاعبين بين المنازل المدمرة، وعلى صوت القذائف ورشقات الرصاص، كان وجه "محمد بشارة" (أبو عيسى)، بطل ملاكاً لتستأنس برؤيته عيون أمهات أثكلتهن الحرب.. فمحمد همس رقيق يبلسم جراح القلوب التي أدماها الحزن، ومحمد يد خير أرسلها الرحمن للناس رحمة، فكان ورفاقه في التعبئة يأتون إليهم دائماً في الوقت المناسب حاملين معهم المساعدات والخبز، وكل ما يحتاجونه في الوقت العصيب الذي رماهم الدهر به.

ومن يقلّب صفحات حياة "محمد" يجد نفسه ضائعاً في أسطرها المليئة بالجهاد والتضحية والعمل الدؤوب، فهو والعمل توأم لا ينفصلان، فمنذ صغره كان الشخص المناسب لتحمل أي مسؤولية توكل إليه، وبوعيه المبكر وإدراكه الدقيق وتفهمه لأمور الحياة، كان ملجأ لكل من احتاج إلى مساعدة ومعونة، ودليلاً لمن أراد نصيحة، ومن خلال مساعدته لوالده الحاج "أبو خضر" في الفرن الخاص بهم الذي يقع بالقرب من منزلهم، كان محمد بطل على شريحة كبيرة من الناس في الحي الذي يقيم فيه ويوطّد من خلاله علاقاته ويطرح أفكاره، فوجوده اليومي هناك، وتعاطيه المحبب مع كل الناس ـ مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية أو السياسية ـ جعلا صورته مشرقة نقية في أذهان الناس.

وفي بيت الحاج "أبو خضر" الذي يضم 9 أولاد، كان ضجيج محمد ورفاقه، الذين يأتون منذ الصباح لزيارته، يملأ البيت، ومحمد كثير المزاح مع أهله وأصدقائه إلاَّ أن مزاحه لم يتخطَّ يوماً حدود اللياقة والأدب، فكلماته الهادئة والرقيقة لها وقع وكان يلاطف أخوته وأخواته ويساعدهم إذا ما احتاجوا إلى أي مساعدة، ويطلب إليهم أن لا يحيدوا عن خط ولاية الفقيه، وهذا ما أدى إلى التزام شقيقته ورفيقتها..

وكان محمد قبل أن يخرج إلى عمله "يرش" الطعام للسمك الذي يقوم بتربيته، وأحياناً يقضي وقتاً لا بأس به مشغولاً به، فهو يحب سمكه لدرجة أنه في يوم من الأيام أراد أن يحضر طبيباً إلى المنزل حتى يداويها. وإذا ما انتهى من مساعدة والده في الفرن ينصرف إلى أعماله الأخرى، بالإضافة إلى عمله في التعبئة التربوية الطلابية الذي يأخذ وقتاً، وخاصة أنه يقوم بتأمين منح مدرسية للفقراء والمستضعفين، كان لديه نشاطات كشفية في كشافة المهدي عجل الله فرجه الشريف التي كانت في بدايات تأسيسها، وكان متطوعاً في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، وبين شوارع بيروت الغربية والضاحية الجنوبية ذكريات لـ"طيف" محمد الذي لم يفكر يوماً إلاَّ بمساعدة الغير، ولم يهتم بنفسه كما اهتم بالآخرين، ولم تكن نظرته إلى غده إلاَّ دعاء شهادة قطيع الرأس عطشان كما الإمام الحسين (عليه السلام)، وحين تقدّم لطلب تفرغ في المقاومة الإسلامية رُفض طلبه لأنه صغير السن، ولا يزال يتابع دراسته، فهو بالرغم من أعماله الكثيرة والمتشعبة وواجباته الاجتماعية تلميذ مجتهد وطالب للعلم، فإلى جانب دراسته الجامعية في كلية الآداب، اختصاص علم نفس، التحق عام 1986 بحوزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكانت أمنيته السفر إلى الجمهورية الإسلامية ليتابع تعليمه الديني هناك، وإذا ما قلّبت كتب محمد بشارة ودفاتره لوجدت اسمه مدوّناً على أول صفحة وبخط يده "الشهيد محمد بشارة"، وهذا دليل أن فكرة الشهادة والجهاد لم تفارقه أبداً.

وفي العام 1987 وفي عملية أطلق عليها اسم "بدر الكبرى" زفت من خلالها المقاومة الإسلامية 19 شهيداً، كان أغلبهم رفاق محمد الذي تأذى كثيراً لفقدانهم خاصة الشهداء علي ضعون وحمدان حمدان وعبد هاشم، فكان يبكيهم ويتمنى لو أنه رحل معهم..

وقبل فترة قصيرة من شهادته، اشتكى بعض الجيران إلى الحاجة "أم خضر" من تصرفات محمد التي كانت على غير عادته، فهو لم يعد يحادثهم، ولا يلاطفهم، فلما سألته ضحك وقال لها: "لا أريد أن يبكي أحد عليّ إذا استشهدت يا أمي، فدموع أي واحد منهم ستحرقني، لهذا أنا أبتعد عنهم حتى لا يفتقدوني كثيراً"... وفي يوم قدَّر الله أن لا بدّ آت، بدأ محمد وبشكل غريب، يدخل من غرفة إلى غرفة في المنزل، وينظر بصمتٍ إلى كل شيء، أقترب من وعاء السمك، ليرش له الطعام فلم يجد الوعاء، فانصرف ولم يأل أمه وأخته عنه بل توجه إلى غرفة نومه، علّق قطعة قماش مكتوب عليها "يا قائم آل محمد" كان لا يسمح لأحد بأن يأخذها من مكانها.. ارتدى ثيابه، وبصمت كانت عينا أمه تلاحقانه، وقيل أن يخرج قبّلته كثيراً لدرجة أنه قال لها: "اتركي شيئاً للمستقبل"، فأجابته: "لا، سأعطيك كل قبلاتي الآن"... خرج من المنزل وهي تشعر أنها افتقدت شيئاً، فهي منذ أسبوع عندما كانت في الضيعة (النميرية) كانت تبكي ولا تعرف لماذا، ولكنها أحسّت أن شيئاً ما سيحدث، شيئاً لا أحد يعرفه سوى الله...

إنه نهار الاثنين 23/5/1988، وقد مضى على عيد الفطر أسبوع واحد، توجه محمد ورفيقه يوسف دهيني إلى الضاحية الجنوبية لأداء عمل، وبينما هم يسيران على طريق بئر العبد، سقطت قذيفة قريبة منهما جداً استشهدا إثرها على الفور، وكان قد ترك ورقة في كتاب "سفينة النجاة" كتبها قبل أيام قليلة قول فيها: "الله أكبر" إلهي لم يخطر على بالي قط أن يأتي وقت وأنا مشغول في كتابة وصيتي، إنني لم أحلم بذلك حتى في اليقظة، لكن رحمتك هي التي أوصلتني إلى هذه الحقيقة... إن الإنسان شاء أم أبى عليه مغادرة الدنيا الخادعة، ولكن هنيئاً للأخوات اللاتي عشنا كزينب (عليها السلام) وللأخوة الذين استشهدوا كالحسين (عليه السلام)..

استشهد "أبو عيسى" وكان رحيله غريباً، فجأة صار الفراغ هو الذي يملأ شارع محيي الدين الخياط الذي تربي فيه، وكأنه كان الحياة في ذاك المكان، وسكن الصمت الأشياء الجميلة التي كانت له، فرحيله جرح عميق لا يمكن للزمن أبداً أن يشفيه... وبين البكاء والنحيب، والدموع التي انهمرت كسيوف مسلطة على القلب، كان أخوه "سامر" الذي يصغره بسبع سنين ينظر من خلال دموعه إلى جثة أخيه الحبيب وقد أُحيطت بكل من عرفه وأحبه، كان ينظر بعينيه ويحفظ في قلبه، ويتواعد مع الأيام أن ينتقم.. وفي مشهد آخر من مشاهد رحيل "أبو عيسى" ظل امرأة عجوز كانت تأتي كل يوم لتسأل عن "محمد بشارة" الذي كان يستضيفها في الفرن لساعتين أو ثلاث يتحدثان خلالها عن الدين والإيمان، وقد اعتبرته الشخص الذي عوّضها المولى به عن الولد الذي حرمت منه، وكان محمد بدوره يعطف عليها وعلى زوجها المقعد ويعطيها ما يقدّره الله عليه، ولما افتقدته لمدة أسبوع سألت عنه شخصاً كان يقف أمام الفرن المقفل فأخبرها أنه استشهد فجلست على الأرض تبكي بكاء الأم التي فقدت سند ظهرها وثمرة عمرها..

غاب محمد، والأيام تمر بملل.. وبعد حوالي سنتين خرست أصوات القذائف في بيروت.. وفي شارع محيي الدين الخياط، كان فتى يهوى "المقالب" يجول متنكراً بزي امرأة يطرق على أبواب منازل جيران الحاج "أبو خضر" وصار هناك آخر يملأ الحي بالحياة، كان يشبه بتصرفاته إلى حد ما محمد، إنه "سامر" لقد كبر، ولم يعد ذلك الفتى المغناج الذي يدلل نفسه بنفسه، وبدأ يفتح علاقات مع كل أبناء الحارة الذين شعروا أنه بدأ يسد بعضاً من مساحة الفراغ التي خلّفها أخوه.

لكن سامراً المتحدث منذ صغره عن المقاومة، والذي يحمل في قلبه صورة أخيه ملونة بالدماء، قد أقسم يميناً إلاَّ أن يلحق به وينتقم له... وعاد "أبو عيسى" مجدداً إلى ساحة الجهاد، وصارت طرقات بيروت والضاحية تألف طيف حبيب جديد، وتسمع همسه... ولم يكن سامر "أبو عيسى" من النوع الذي يحتاج لأن يتحدث أو ليفعل أي شيء ليثبت وجوده، فهو بطريقة تصرفاته، في المنزل أو في أي مكان، يتعامل بشفافية مفرطة تجعل من أدق التفاصيل ذكريات لا تنسى.

وكان سامر يخبئ بين كتبه ودفاتره حباً عميقاً للجهاد، سرقه من بين أسطر الدروس والواجبات المدرسية، وكانت إذا طلبت منه والدته أن يدرس، تدخل عليه خلسة فتجده يحمل كتاباً لأحد العلماء ويقرأ فيه، فكانت المعاناة مع سامر أنه لا يريد أن يدرس، ليس لأنه يكره العلم، بل لأن حلمه الوحيد ومستقبله كان هو أن يخط أقدامه في وديان وجبال الجنوب.

"لقد قدمت ولداً في سبيل الله"، كلمة كانت تقولها دائماً الحاجة "أم خضر" على مسامع سامر وهي التي تعلقت به كثيراً، فيهدئ من روعها، ويعيد الكلمات نفسها التي كان قولها محمد لأمه وأخواته "كنَّ زينبيات"، وقال لها أكثر ممن مرة، "لماذا تذهبين إلى مجالس العزاء وتبكين على مصاب الإمام الحسين (عليه السلام) والسيدة زينب (عليهم السلام) وتقولين "يا ليتنا كنا معكم" وعندما تسمعين أنني أريد أن أستشهد تقولين: لقد قدمت ولداً واحداً ولا يزال جرحه ينزف في قلبي".. فسامر الشاب الذي كان يقف على المنابر الحسينية لكي يلطم على مصاب الحسين (عليه السلام) كان يعلم علم اليقين أن "كلمة يا ليتنا كنا معكم" هي عهد يجب إيفاؤه بالدماء..

وبدأ سامر يغيب عن المنزل بعد أن تفرّغ في المقاومة الإسلامية، ولكن أحداً في المنزل لم يعرف ما هي طبيعة عمله، إلاَّ أنه بعد أن قامت مجموعة استشهادية بعملية "مرجعيون النوعية"، دخل سامر على والدته وهو يحمل صورة للشهيد "هاني طه" قائلاً لها: "انظري يا أمي إلى هذا الشاب، إن الله يحبه أكثر مني"، فاستغربت والدته هذا الكلام وسألته: لماذا؟ فأجابها: "لأني كنت أحد الأربعة الذين سينفذون عملية مرجعيون وقد منعني من ذلك مرضي فاختاروه بدلاً مني"... ولم تغب صورة المجاهدين الأربعة ـ الذين كانوا من أعز رفاقه ـ عن خياله أبداً، فهو يكتب إليهم، يناجيهم، ويحادثهم، ويبث إليهم شوقه، وقد كتب في دفتر مذكراته الذي يزخر بالعديد من الخواطر التي تعكس روحه الشفافة ومشاعره الحساسة خاطره لهم تحت عنوان: "يمم وجهه شطر الجنوب ومضى" يقول فيها: "... كانت رائحة الأرض المخضبة بالطيب، بعرق المجاهدين، ودمائكم يه ما استوقفته من كل هذا الواقع المليء بالضجيج والصخب والشعارات الفارغة الجوفاء.. فامتشق السيف ومضى... يعم وجهه شطر الجنوب... الجنوب... ومضى، ولم تكن مسيرة هاني وحسين ومحمود وفادي من الجيل الإسلامي سوى نموذج من النماذج الفريدة التي تميز هؤلاء الشبان من هذه الطلائع المجاهدة الملتزمة...".

وفعلاً، لم يتأخر سامر كثيراً ومضى إلى حيث يمم وجهه، وكان قد نال وسام شرف قبل شهادته لم يعرف فيه أحد من أهله إلاَّ بعد شهادته، وهي إصابة في ساقه وُشِمَ بها أثناء مشاركته في مواجهات شنت على عدة مواقع كان قائدها الشهيد حسن إبراهيم رضا الذي استشهد أثناءها، وهو رفيق سامر الذي تعوّد أن يفقد أصدقاءه واحداً تلو الآخر..

وبدأت الدنيا تضيق به، كأنه عاش دهراً من الزمن حتى ساعاته، فأكثر أحبائه سبقوه إلى حيث تواعدوا أن يلتقوا، وكان وجه أخيه محمد لم يبارحه لحظة... وعلى الرغم من أنه كان كثير المزاح كمحمد، إلاَّ أنه الذي يعرف الحزن الساكن في عيني حسن رضا وهاني طه وعبد هاشم، يستطيع أن يعرف الحزن الغامض الذي كان يخبئه سامر خلف ضحكاته..

وبدأ العد العكسي في أيام حياة سامر، فقد قضى أسبوعه الأخير تالياً للقرآن في مسجد القرية، وقد لاحظ والد الشهيد حمدان حمدان أن سامراً كان يتلو القرآن خلال خطبة الجمعة في زاوية المسجد على غير عادته، فاقترب منه يريد أن يسأله عن سبب جلوسه بعيداً عن الحضور، إلاَّ أنه وقبل أن يصل توقف ونظر إليه فوجده مسافراً في عالم بعيد كل البعد عن هذه الدنيا فتركه غارقاً في عالمه الخاص وعاد إلى حيث كان يجلس..

وكثيراً ما كان يوصي إذا استشهد أن يدفن والشهيدين عبد هاشم وحمدان حمدان بالقرب من بعضهما وأن يقام لهم ضريح واحد، وقد طلب مرة إلى أحد الأخوة أن يصوره وهو يرتدي الكفن في منزله، وهذا الطلب يشعرنا أنه ربما في قرارة نفسه كان يعرف أنه لن يكون له جثة أبداً..

وفي الأيام الأخيرة لسامر بين أهله وأخوته، خرج مع أهله للمرة الأولى، وقد استغرب والده لهذا الأمر، لأنه ليس من عادته أن يرافقهم إلى أي مكان، استأذنهم قليلاً وقال إنه سيذهب لزيارة صديقه عباس حمودي وسيعود بسرعة، وقد لاحظت والدته أن هناك شيئاً ما قد تغيّر فيه، "لقد أصبح أكثر رجولة رغم سنِّه الصغير، فهو يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، إلاَّ أن شيئاً ما تغيّر فيه، حدثت نفسها دون أن تبوح بما يجول في ذهنها..

بعد صلاة العشاء التي أداها سامر ورفاقه في المسجد، توجهوا بسرية تامة للقيام بواجبهم الجهادي.

وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً من فجر السبت الواقع في 19/8/1995، تصدّت مجموعة "الشهيد علي سعد" لدورية مشاة صهيونية حاولت التقدم باتجاه بلدة يحمر ـ الشقيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين من مسافة قريبة جداً، وقد اضطر العدو الصهيوني للاستعانة بطيرانه الحربي والمروحي بعد أن كبّده المجاهدون خسائر جسيمة، إضافة إلى أن العدو وأثناء المواجهة استخدم القذائف المسمارية المحرّمة دولياً، وقد استمرت المواجهة لأكثر من ساعتين، واستشهد خلالها الأخوة سامر بشارة، عباس حمودي، علي عليق، جودت قانصو.

وغاب "أبو عيسى" مجدداً عن الأماكن التي تعودت مداس قدميه، غاب همسه وضحكاته، سكت صوته الرنان الصادح بالدعاء حيناً واللطم حيناً آخر، وإن كان محمد قد ووري الثرى في قريته، وبقي اسمه وأعماله وسيرته تتردد على لسان كل من عرفه، فإن سامراً، الذي لم يعد منه أي شيء قد سكنت ذكرياته وصورة وجهه لواعج الفؤاد، وصار اسمه مع كل نبضة فؤاد، وصدى وصيته دائماً: "اعلموا أنه لا سعادة للإنسان المؤمن إلاَّ بلقاء ربه وهو راضٍ عنه ومستقبله الإمام الحسين وإلى جانبه روح الله الموسوي".

والتقى ثلاثة غرباء في ضريح واحد في روضة الشهداء في النميرية؛ سامر بشارة، حمدان حمدان، عيد هاشم.. وبعد استشهاد سامر بأسبوعٍ، طرق باب منزل الحاج "أبو خضر" فتىً يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، ورجاهم أن يأخذ ثياب الشهيد سامر المدنية والعسكرية فأجابوا طلبه وأخذها ليرتديها في الأيام المتبقية من عمره، كان ذلك الفتى الذي يحمل وجهاً كالقمر، قد أدمى لبّه غياب وجه سامر عنه، وملّ الدنيا دونه، وخاصةً أنه كان صديقه ورفيق الحلم ذاته "الشهادة في سبيل الله" وتلبية نداء أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، ومن تاريخ 19/8/1995، وحتى 30/3/1996 كان الشوق قد تخطى حدود الشوق في نفسه، فهو ومنذ استشهاد سامر لم يعد يتردد إلى البيت إلاَّ قليلاً، فاتخذ القرار و"يمم وجهه جنوباً ومضى"، وفجَّر نفسه في عملية استشهادية على مثلث العديسة ـ رب ثلاثين ـ وتفتت جسده ليعانق تراب الجنوب عسى الرياح تكون قد حملت من تراب يحمر ـ الشقيف عطراً من جسد سامر، فيعانقه ويذوب حباً باللقاء... ويلتقي علي أشمر بحبيبه سامر بشارة...

فسلامٌ على "أبو عيسى" بشخصيه محمد وسامر أحمد بشارة، وعلى جميع أصدقائهم الشهداء، وعلى الذين يحملون أمانة دمائهم ويأبون تأديتها إلاَّ شهداء...