قرآنيات: تفسير سـورة الفيـــل(2)(*)

الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر (أعاده الله ورفيقيه)

في التفسير الإسلاميّ مدرستان: المدرسة الأولى، التي تعتمد على الغيبيّات والمعجزات والأساليب الخارقة للعادة أكثر من المتعارف. ولا شكّ في أنّ القرآن الكريم قد صَرَّح في بعض الأماكن بوقوع المعجزات على يد الأنبياء عليهم السلام، والحوادث الكثيرة.

كانت المدرسة القديمة تعتمد عل الغيبيّات والمعجزات أكثر من اللزوم، فتفسّر كلّ شيء بالشكل الغيبيّ، ثمّ أحدثت هذه المدرسة ردّة فعل، فنشأت المدرسة العقلانيّة في التفسير، وهي المدرسة الثانية التي يحاول أصحابها أن يفسّروا الآيات القرآنيّة والأعاجيب قدر المستطاع بالصورة المنطقيّة العقلانيّة.

كيف فسّر المفسّرون سورة الفيل؟

•في التفسير الغيبيّ

كان أصحاب هذه المدرسة ينقلون أشياء غريبة في قضيّة واقعة الفيل، من أنّ رأس الطيور كرأس السباع، ولها خرطوم كخرطوم الفيل، وفي مُتناول كلّ منها ثلاثة أحجار، فرمت اثنين وأبقت واحداً، ثمّ طار الطير حتّى وصل إلى الملك، فضربه بالحجارة فمات، أو قُطع جسد هذا الشخص إرباً إرباً، أو كانت تنزل الحجارة على رأس الرجل وتخرج من دبره، وأمثال ذلك كثير.

•في التفسير العقلاني

أراد "محمّد عبده" أن يعطي طابعاً علميّاً لهذه الواقعة، وأن يفسّر الطير على أنّه كلّ ما يطير؛ فقد يكون الطير مثل الطيور المعروفة، وقد يكون مثل الجراثيم التي تطير في السماء.

ورجّح أنّ في هذه الواقعة بالتحديد ظهر نوع من الوباء، فأدّى إلى هلاك الجماعة وتفتّت أعضائها، ثمّ موتها بأكملها. ويستند "ابن عبده" في ذلك إلى بعض الروايات الواردة التي تقول إنّه في عام الفيل، ظهر لأوّل مرة في تاريخ الجزيرة وباء الجدريّ، فكان أفراد الجيش يصابون بتغيّر لون بعض مواضع أجسامهم، ثمّ تجدّرها، ثمّ موتهم نتيجة هذا الوباء. ومن المعروف أنّ الوباء يظهر ويختفي. هذا رأي "محمّد عبده".

فلو كان موت جيش "أبرهة" كذلك، وليس عن طريق طيور مشهودة، ورمي حجارة مشهود، لما كان القوم ليصدّقوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نقل الآيات الكريمة، فهؤلاء لو كانوا قد شاهدوا الوباء، والنبيّ يتلو عليهم قول الله: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾، لقالوا: "يا (محمّد)، هذا غير صحيح"!.

هذا ينافي تفسير محمد عبده، وبصورة أساسيّة، نحن لا يجوز لنا أن نكون غيبيّين أكثر من نصوص القرآن، ولا أن نكون منطقيّين عقلانيّين (بزعمنا) أكثر من نصوص القرآن؛ لا إفراط ولا تفريط.

•المعجزات والقوانين العلميّة

إنّ القرآن الكريم يثبت وجود المعجزات؛ فالمسيح عليه السلام تكلّم في المهد، والطفل لا يتكلّم في المهد، فهذه معجزة: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا* وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (مريم: 30-31) إلى آخر السورة، هذا كلام المسيح عليه السلام وهو في المهد.

هذا نستطيع أن نفسّره، ولكن هل يثبت على الطريقة العلميّة؟ لا يمكن. فإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، لا يمكن تفسيره بالصورة العلميّة أبداً. فإذاً، قضيّة المعجزة وحدوث الخوارق أمر مفروغ منه في القرآن. وقضايا كثيرة، كقضيّة "إبراهيم" عليه السلام: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ (البقرة: 260)، أو قضيّة عصا "موسى" عليه السلام، أو قضيّة ناقة "صالح" عليه السلام، وكلّ هذه القضايا المذكورة في القرآن، والتي هي غيبيّات ومعجزات. ونحن نؤمن بالمعجزات، انطلاقاً من إيماننا بالصراط وبالقرآن وبالأنبياء عليهم السلام. ثمّ إنّ المعجزات لا تتنافى مع المبادئ العلميّة أبداً؛ لأنّ العلم الحديث يستند إلى التجربة، والتجربة هي مراجعة النظائر والأمثال، وبعد التجربة يأتي دور القانون، والقانون العلميّ –مثلاً- يقول إنّ كلّ معدن يتمدّد بالحرارة، وهذا ينطبق على كلّ معدن. لكن قد نجد حالةً شاذّة، في حين أنّها لا تنال من قيمة القانون، ولا تمنع إثباته ووجوده.

•المعجزة حقيقة

يقولون إنّ في جميع القوانين الكونيّة الثابتة العلميّة ثمّة حالات شاذّة، والعلم لا يعرف سبب شذوذها. فالمعجزة، لو افترضنا أنّها خارقة للقوانين الطبيعيّة، يعني خارقة للقوانين الجارية، فهي من الحالات الشاذّة الموجودة في الكون، والتي لا يتمكّن العلم من التنكّر لها، كما لا يتمكّن من تفسيرها. فالمعجزة إذاً لا تتنافى أيضاً مع الرأي العلميّ، إنّما الأخير لا يعترف بها إلّا إذا تأكّد وتثبّت من وقوعها. فنحن لا يجوز أن نكون مُفْرِطين، ولا مفرِّطين في المسائل الغيبيّة.

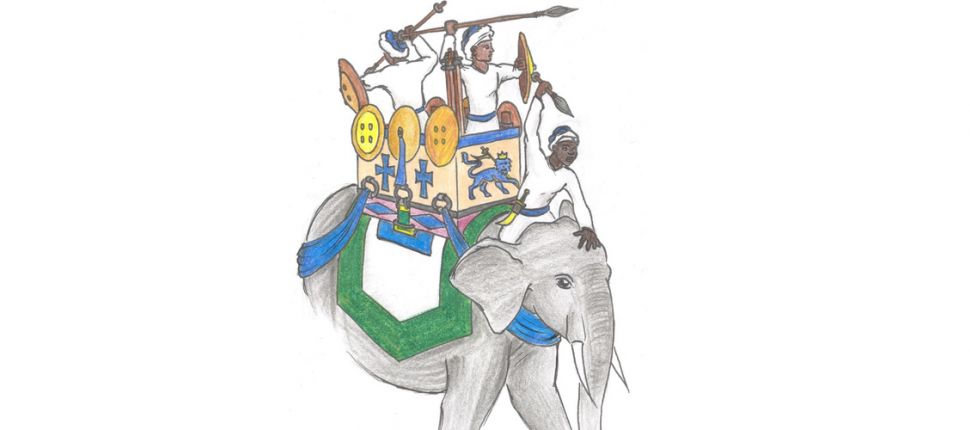

•عزّز الله بيته

فلنرجع إلى صريح الآية التي تقول: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾، بالفعل، الطيور تدفّقت فرقة بعد فرقة، جاءت ورمتهم ﴿بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾، ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾. هذه الصخور الصغيرة التي يمكن أن يتحمّل الطير حملها، رماها، ولا شكّ في أنّ هذه الضربات أو الرميات الكثيرة تمكّنت من القضاء على أفراد الجيش. فالجراد مثلاً حشرة صغيرة، ولكن حينما يهجم بالملايين، يأكل الأخضر واليابس، والنباتات كلّها. فالكثرة تعوّض عن الضعف بالطير أو بالحجارة؛ فعددها كان كثيراً. لقد نزل على هذه الجماعة وابلٌ من الحجارة ومن السجّيل، فقتلها.

ثمّ يمكن أن نقول إنّه نتيجةً لتواصل رمي الحجارة على الفيل، ثار الأخير أيضاً، فهجم على الجنود وحطّمهم تحطيماً. القرآن الكريم لا ينكر ذلك، لكنّه يقول إنّ نتيجة ضرب الحجارة، حصلت هناك حالة العصف المأكول، فماتت الجماعة، وعزّز الله بيته.

(*) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر (أعاده الله ورفيقيه)، ج10، ص 280، بتصرّف.