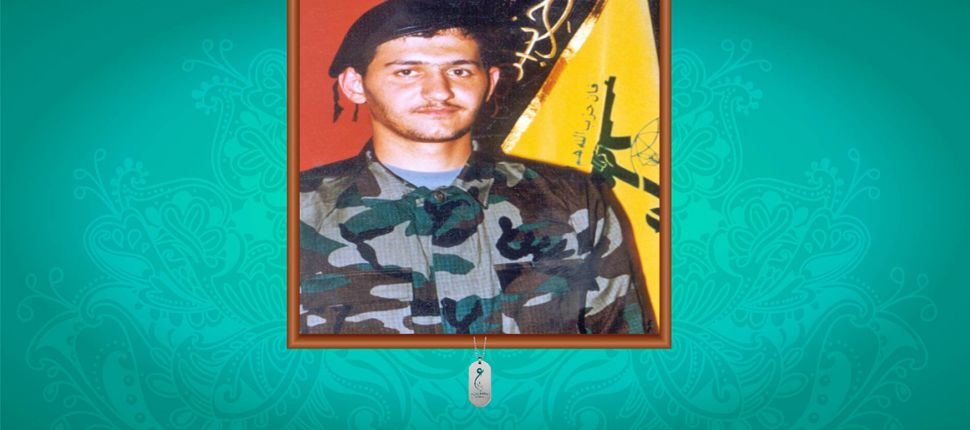

الشهيد المجاهد محمد علي غازي الحُسيني (حسيني)

الاسم: محمد علي غازي الحسيني

اسم الأم: منى خازم

محل وتاريخ الولادة:

الشياح 6 / 10 / 1976

الوضع العائلي: متأهل وله ولد

رقم السجل: 399

مكان وتاريخ الاستشهاد: سجد 20 / 5 / 1998

يلمعُ الحزنُ في عينيه، كحدِّ سيفٍ استُلَّ من غِمدِ

الوجع الصامت.. وزوبعة الهدوء على جبينه تُبعثر في القلوب الحيرة عن سرّ سكوته

الطويل؛ ترى، بماذا كان يفكر عندما تُغادر نظراته الدنيا وهو يجلسُ على حافة المقعد

في المنزل؟! لماذا كلما أخذ طفلهُ وراح يلاعبه ويناغيه ويحمله بين ذراعيه إلى فوق،

يسارع لتركه جانباً ويشيح بوجهه عنه؟! كيف استطاع أن يمسك نفسه كلما شعر بشوق كبير

ليحمله مرة ثانية ويحضنه أكثر من ذي قبل! من أين جاء بهذه المسافة ووضعها نصب عينيه

ليبقى دوماً حيث هو، على طريق الشهادة، فلا يتعلق بأي أحد أو شيء في الدنيا، حتى

لو كان ولده!

لقد كان قلبُ محمد ينبضُ بحبٍّ صادقٍ للجميع، لكن عشقه الحقيقي الذي

حمله بعيداً عنهم؛ "الشهادة".. كان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين عاماً عندما

استشهد.. شاباً في مقتبل العمر، أبى إلا أن يتوّج حياته ببقعة الدم، فحزم حقيبة

الرحيل باكراً ولم يطل انتظاره.. كان حديث سماحة السيد عباس الموسوي رضي الله عنه

في منزل والده السيد غازي الحسيني مع مجموعة من المؤمنين يبعث في نفسه الفضول

لمعرفة حقيقة ما يجري، ويسأل نفسه من هو "الإمام الخميني" الذي يتحدثون عنه بنبرة

مفعمة بالحماس والإعجاب؟ وعلى الرغم من أنه كان طفلاً لا يتجاوز الخامسة من عمره،

غير أنه أدرك أنّ طريق الإمام الخميني هو طريقُ الحق، وأنّ الثورة الإسلامية

المنتصرة في إيران هي الحجرُ الأساس لدولة الإسلام العزيزة..

في منطقة الشياح تربّى الشهيد محمد، وكان الابن البكر لوالده الذي انتظر أن يكبر

ولده وينهي دراسته الجامعية طبيباً أو مهندساً، لما برز فيه من الذكاء والفطنة

وسرعة البديهة.. وإن كان الهدوء هو السمة البارزة فيه عندما أصبح شاباً، فقد كان في

صغره فتىً شقياً لا يتحمل أن يجلس دون حركة أو لعبٍ، ويخططُ لمقالبٍ مضحكة لرفاقه

وحتى أهله.. ضحكته النابعة من أعماق قلبه ترسل أصداءها سعادةً لكل من حوله.. جميلٌ

أن يُشعر الإنسان كل من حوله بالسعادة، ولكن من الصعوبة أن يقبضَ المرء على جراحات

قلبه ليُشعر الآخرين بالسعادة.. هكذا محمد، يحتفظ بكل شيء لنفسه وتبقى بسمته (الحزينة)

رسالةَ محبة للجميع..راح محمد يراقب الداخلين إلى منزل ذويه بدقة، ويتقرب منهم

ليتعلم كيف يطوي السنين بسرعة ليكبر ويحمل السلاح بعدما أدمت مشاهد الحرب قلبه، ولم

يستطع أن يحصر أفكاره المتضاربة في رأسه بدفتر أو كتاب ويُبقي طموحه الحقيقي رهن

الانتظار، أراد بأسرع وقت أن يكون جندياً من جنود الإمام الحجة عجل الله فرجه،

فالتحق بكشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه ظنّاً منه أنَّ لهيب الشوق المستعرِ

سيخف، لكنه كلما صرخ "يا مهدي أدركنا، عجّل على ظهورك" إلتاع قلبه وفارقت روحه

جسده وهو يتمتم: "ليت شعري أين استقرت بك النوى؟".

ولاحت تقاسيمُ الرجولة في زوايا وجهه؛ صار عمره خمسة عشر عاماً؛ وانتهت السنوات

العِجافُ إلى غير رجعة، لم يصدّق نفسه وهو يرتِّب ثيابه في الحقيبة الصغيرة أنه

سيشارك بأولى الدورات العسكرية، وكم تكون جميلة هي اللحظات التي انتظرناها طويلاً..

وتلك كانت البدايةُ؛ شارك في الدورة وبعدها في المرابطة، إلى أن أنهى دراسته

الثانوية، وعوضاً عن التوجه إلى الجامعة، توجه إلى الجبهة ليبدأ عمله الفعلي في

المقاومة الإسلامية.. كان محمد على صغر سنه يُدرك تماماً قيمة وأهمية وخطورة العمل

الذي يقوم به، فقام به بكل حبَّ وتفانٍ وإخلاص، وصارت الأيام التي يقضيها على

الجبهة من أهم لحظات حياته، وعندما يحين موعد عودته إلى المنزل يحاول جهده أن

يبدِّل إجازته مع مجاهد آخر ليبقى في عمله أكثر!

هناك في خطوط النار حيث يكون المرء

أقرب إلى اللَّه من أي مكانٍ آخر، ويتمنى أن يتفتت جسده ويتشظّى في سبيل اللَّه،

فكيف لا يرغب من كان مثل محمد بالبقاء أكثر! إلى جانب عمله سعى محمد لتطوير مهاراته

العسكرية، حتى التحق بوحدة الهندسة في المقاومة، وشارك في العديد من العمليات

العسكرية التي قامت بها المقاومة الإسلامية على طريق النصر المبين، أهمها عملية

اقتحام موقع سجد عام 1996، وبعد يومين من تنفيذها جلس ليشاهدها على التلفاز مع أهله،

ليُعيد نفسه إلى آخر مشهد رأى فيه القائد الحاج أبو أدهم الذي استشهد في العملية

نفسها، وكان بالقرب منه، ذاك المشهد الذي لم يغيب عن باله أبداً، والذي فتح جرح

الانتظار في قلبه.. تعرّض الشهيد محمد لعدة إصابات أخطرها عام 1994 عندما أصيب

إصابة بالغة الخطورة في قدمه، كادت تؤدي إلى بترها، حيث كان ومجموعة من الإخوة

متوجهين لنصب كمين للعدو الإسرائيلي، فكشفهم الطيران الحربي ورماهم بالقنابل

التي أدّت إلى استشهاد الجميع وإصابة محمد، وقد بقي في أرض المعركة أربع ساعات ينزف،

وفوق جسده جثة الشهيد أيمن بعلبكي، الذي وقع عليه كأنه يحضنه للمرة الأخيرة، لتمتزج

دماؤهما في لحظات تجمع بين الحياة والشهادة..

طلب الطبيب إلى محمد أن لا يشارك في العمليات مدة سنة، وفي اليوم نفسه الذي انتهت

فيه السنة توجّه إلى الجنوب حيث مزّق رداء الصبر ليتلمس من جديد تراب الجنوب المروي

بدم الشهداء وعرق المجاهدين.. تزوج محمد من فتاة مجاهدة تحمّلت معه قساوة الحياة،

وعندما عرف أنها حامل، صار يجلسُ بالقرب منها ليحادث الجنين في أحشائها ويخبره عن

المقاومة، ويطلب إليه أن يكون مؤمناً وأن يصبح مقاوماً بطلاً شجاعاً عندما يكبر..

ولم تؤثِّر الحياة الزوجية على عمل محمد طرفة عين، بل بقيت همته كما هي، وبقي يبادر

لتبديل إجازته مع الإخوة ليبقى على الجبهة أكثر، حتى عندما أنجبت زوجته طفلهما "علي

الأكبر" وبالرغم من تعلّقه الشديد به، كان يمنع نفسه في كثير من الأحيان عن حمله

وملاعبته خوفاً من أن يؤثر حبه له في نفسه.. كان دائماً يقول لزوجته: أخاف أن أتعلق

بشيء من الدنيا فأحرم من الشهادة..

عام 1998 بدأ رفاق محمد المعروفين بمجموعة

الطيونة يستشهدون واحداً تلو الآخر؛ رامح مهدي، إبراهيم عيسى، علي كوثراني.. عندما

استشهد الشهيد علي كوثراني لم يقوَ محمد على تحمل المزيد من الانتظار، ولم يتحمل

فكرة أن يكون علي في مكانٍ ولا يكون إلى جواره، وما زاد في لوعته أن جثة رفيق عمره

بقيت محجوزة لدى العدو الصهيوني، وكانت زوجة الشهيد علي تسأله دائماً عن موعد

استرجاع الجثة، وقبل استشهاده بشهر وعدها أنه إذا لم يحصل أي تبادل قريب لاستعادة

الجثث فسيستعيد جثة علي بنفسه..

وفي أحد الأيام غادر محمد منزله إلى مركز عمله حيث

سيبقى أسبوعاً أو ما يزيد، غير أنّه في اليوم التالي عاد على عجل، وأخبر زوجته أنّه

بانتظار مكالمة هاتفية ليلتحق بعمله، كانت تضع له طعام الغداء عندما رنّ الهاتف،

أجاب وسرعان ما ابتسم، ودون أن يتناول الطعام ودّعها وخرج.. كانت المرة الأولى التي

لم تحمل ولدها وتقف على الشرفة ملتزمةً بطلبه وهو أن لا تدعه يراها وولده عندما

يتوجه إلى عمله حتى لا يخالطه الشوق..

في العشرين من أيار كان الناس منهمكين بانتخابات بلدية الغبيري وتلفزيون المنار يبثُ

الملاحق حولها، غير أنّ ملحقاً واحداً جعل زوجة محمد تترك عملها وتتسمّر أمام

التلفاز حتى قبل أن تعرف طبيعة الخبر، وارتجف قلبها عندما كان إعلاناً عن عملية

للمقاومة الإسلامية على أطراف موقع سجد سقط خلالها شهداء.. كان محمد منهم.. بقيت

جثة محمد مع العدو الصهيوني، وعندما حصل التبادل كان نعشه فوق نعش الشهيد علي

كوثراني، ودُفنا قرب بعضهما ليلتقي الرفيقان في دوحة واحدة من رياض الجنة.. السيد

محمد علي غازي الحسيني شابٌ عرف بحق ماذا يريد، فسعى لمراده بكل حبٍّ وإخلاص، فطوبى

للعارفين حقاً دروبهم في الحياة فإنهم لن يضيعوا أبداً..