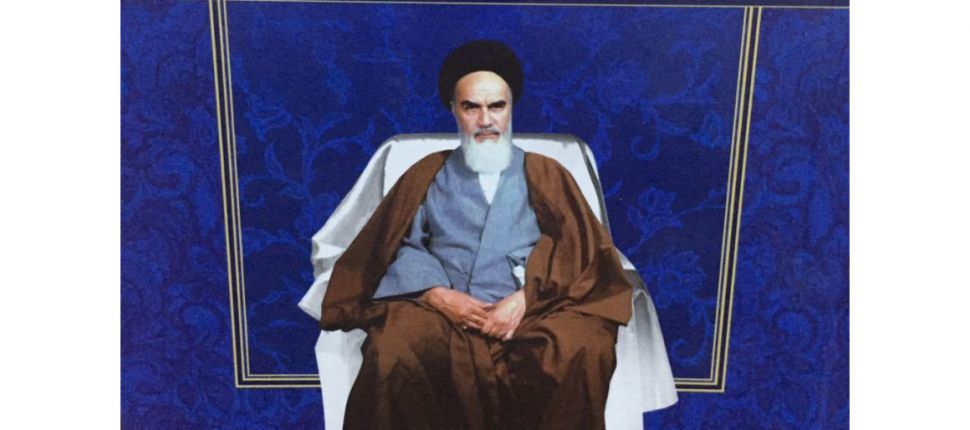

خط الإمام: المرجعية في فكر الإمام

أ) - شروط المرجعية:

المرجع: هو مجتهد فقيه وعادل جعلت منه مميزاته العلمية وخصاله الأخلاقية والاجتماعية الخاصة مرجعاً للمؤمنين والأمة الإسلامية، يرجعون إليه في المسائل الدينية والحوادث الواقعة.

ومسؤولية المرجع هي بيان حكم الحوادث الواقعة، وتقديم الإجابات على المستحدثات من المسائل، فهو مطالب ببيان أحكام الروابط الرباعية التي تربط الإنسان (رابطة الإنسان بالله - رابطته بنفسه - رابطته بالآخرين - رابطته بالمحيط).

وقد تظهر المسائل المستحدثة أو المشكلات نتيجة تغير العلاقات الاجتماعية وظهور علائق جديدة ناجمة عن تغيّر الزمان، ففي المجتمعات المتطورة النامية، والتي تتميز بنسيج اجتماعي معقد، يكون للروابط الرباعية للإنسان - وهي موضوع الحكم - أبعاداً مختلفة، ومعرفة الحادثة والموضوعات المستجدة آنئذٍ، إنما تعتمد على معرفة تأثير وتأثر هذا الموضوع المستجد في سائر المظاهر والعلائق الاجتماعية، ففي مثل هذه المجتمعات تكون المعرفة والوعي بالزمان والمكان والعلاقات المعقدة الحاكمة فيها من مقومات الاجتهاد الصحيح، ناهيك عن كونها كذلك فيما يتعلق بملاك المرجعية. فمن لا يعرف في هذه المسائل، لا يمكن أن يكون له تصور صحيح عن الموضوعات حتى يتمكن بالنتيجة من تقديم الحكم الصحيح لها.

وبلا شك فإن شخصاً كهذا لا يمكنه أن يصبح مرجعاً للناس في الأحكام لإقامة حياة إسلامية، لذا يقول الإمام الراحل قدس سره: "أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات ليس كافياً، ولو أن أحداً كان الأعلم في العلوم المتعارفة في الحوزات دون أن يستطيع تشخيص مصلحة المجتمع وعجز عن التمييز بين الصلحاء النافعين من الطلحاء الضارين من الأفراد، وافتقد بشكل تام النظرة الصحيحة في الأمور الاجتماعية والسياسية، ولم تكن لديه القدرة على اتخاذ القرارات، فإن شخصاً كهذا لا يعد مجتهداً في المسائل الاجتماعية والحكومية، ولا يمكنه قيادة المجتمع".

أمر آخر يعد ضرورياً في هذا البحث، وهو الملاكات والشروط التي تتصدر قائمة الشروط اللازمة في انتخاب المرجع عند قيام الجمهورية الإسلامية.

فمن الشروط التي تحوز لدرجة الأولى من الأهمية في اختيار المرجعية عند قيام النظام الإسلامي، هو كون المرجع المنتخب ملتزماً بحفظ النظام الإسلامي، وهذا الشرط ضروري في اختيار المرجع من جهتين:

1 - فمن الناحية النظرية، نرى أن العدالة والتقوى من الشروط الأساسية للمرجع الديني. فلو أن مجتهداً كان أعلم علماء عصره، إلا أن في عدالة وتقواه خدشاً ما، فإنه لن يصبح مؤهلاً للرجوع إليه، ويكون الرجوع إليه بحكم الرجوع إلى الطاغوت، وذلك لأن إنساناً كهذا، لا يستطيع إيصال الناس إلى النور، بل أنه قد يغرقهم في الظلمات.

ولما كان أول شرط للتقوى والعدالة هو أداء الفرائض، ولما كان من جمل الفرائض المهمة في الإسلام حفظ النظام الإسلامي - الفريضة التي يجعلها الفقهاء "رحمة الله عليهم" على رأس الفرائض الأخرى والتي لا تزاحمها أية فريضة أخرى، كما لا يمكن التنصل عن القيام بها بأي عذر أو سبب كان - فإن التعهد بحفظ النظام في عصرنا يعد من أهم الشروط في انتخاب المرجع، ذلك لأن المجتهد الذي لم يجعل هذا الأمر على رأس مسؤولياته وتعهداته، يكون قد ترك أهم الفرائض الإسلامية وابتلى بالفسق المضاعف.

2 - أما من الناحية العملية، فإن المراجع هم المؤتمنون من قبل الناس وهم محل ثقتهم، والناس تأخذ أحكام دينها منهم. فإذا كان المرجع غير متعهد بحفظ النظام، فإن روح اللامبالاة والاعتزال عن ميادين الأحداث ستظهر لدى الناس، ويصبح التساهل في حفظ النظام الإسلامي أمراً مبرراً لديهم. فالأمة الإسلامية حينما ترى أن قدوتها تتسم باللامبالاة إزاء الأحداث الواقعة في بلادهم فإنها لن ترى أن من مسؤوليتها الحضور في ميادين الأحداث، فضلاً عن أنها ستنظر إلى مسير النظام بالشك والتردد.

وعلى هذا مضافاً إلى عشرات النتائج المفجعة التي تترتب على هذا الأمر - مما لا مجال لاستعراضه - هل يمكن عد المجتهد غير المبالي بالنظام الإسلامي وغير المكترث بحفظه وبقائه مرجعاً دينياً للناس؟ وهل يمكن لأمثال هؤلاء الأشخاص أن يلقبوا بـ "أمناء الرسل"؟ وهل يمكن لمن قبع في قمقمه غير مبالٍ بما يحاك ضد النظام الإسلامي - الأمانة الإلهية التي فوضت إلينا - أن يكون أميناً على دين الله ومرجعاً وملجأً دينياً للناس؟ هذا، ناهيك عمن يرفع لواء المخالفة والتضعيف لهذا النظام الإلهي.

ب) - مسؤوليات المرجعية:

المرجعية مقام خطير وعزيز، فقد استتبع حتى في الحوزة - رغم ما تعرض وما زال يتعرض له من قصور - المسؤوليات الجسيمة، فتقديم الأجوبة على المسائل الدينية، اتخاذ المواقف في المسائل السياسية والاجتماعية المحتدمة، الحضور الفعال في إدارة المؤسسة العلمائية، مساعدة الضعفاء والمحرومين... إلخ، كلها تعد جانباً من هذه المسؤولية.

لا شك أن درجة الأهمية التي تتمتع بها تلك المسؤوليات تصبح حملاً مضافاً إلى نفس المسؤوليات، لذا فإن القليل القليل من العلماء يتمكنون من النهوض بأعباء هذا المقام وإيفائه حقه. وتأكيد سماحة الإمام قدس سره على جسامة مسؤولية مقام المرجعية، إنما ينشأ عن الاعتقاد من أن حدود مسؤوليات المرجعية أسمى من الاكتفاء ببيان أحكام الطهارة والنجاسة.

يقول سماحته: "أن مسؤوليات علماء الإسلام - رغم كل ما يتجشمونه من عناء ورغم ما يتحملونه من أعباء - تفوق هذه الأمور. إن الله تبارك وتعالى أعطاهم العزة والعظمة وجعل الآخرين يتبعونهم، وجعل الأمة تتبعهم، وكل هذا يستتبع المسؤولية".

إن الإمام يرى أن الدين والسياسية ممزوجان معاً، لا يمكن عدهما أمرين حتى يرى ضرورة التقريب بينهما، فهو يرى أن السياسة كامنة في جسد الديانة. وقد عرض الإمام اعتقاده هذا مرات ومرات. والعشرات من الأصول الفكرية العملية التي يعتمدها الإمام إنما تنشأ من هذا الاعتقاد، فنظرية ولاية الفقيه وأهمية الجهاد ضد الطواغيت، وضرورة الوقوف بوجه الاستعمار والصهيونية، ولزوم إقامة مسيرات البراءة في الحج والعشرات من الأمور الأخرى إنما تنبع من هذا الاعتقاد.

وعلى هذا الأساس فإن الإمام يرى أن المرجعية الدينية مسؤولة عن تشخيص تكليفها السياسي. فاعتزال الميادين السياسية والمشاكل الاجتماعية أمر غير متاح لها، وهذه القضية من أهم المائل التي جعلت نظرته تختلف عن البعض من العلماء. ويمكن للتدليل على ذلك أن نشير إلى قوله قدس سره: "أن المستعمرين هم الذين قالوا وأشاعوا فكرة فصل الدين عن السياسة وأن على علماء الإسلام أن لا يتدخلوا في الأمور الاجتماعية والسياسية، فهذا قول اللادينيين. وإلا فهل كانت السياسة منفصلة عن الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهل انقسم الناس آنذاك إلى مجموعتين شملت إحداهما العلماء والأخرى السياسيين والقادة؟... إن هذا الكلام من صنع وإعداد المستعمرين والعملاء السياسيية وهم هادفون من ورائه عزل الدين عن إدارة شؤون الحياة والمجتمع الإسلامي، وعزل علماء الإسلام عن الناس وعن الجهاد في سبيل الحرية والاستقلال، ليتمكنوا بعدها من التسلط على المسلمين ونهب ثرواتهم".

إن تأكيدات الإمام قدس سره دفعت الجيل الجديد من طلاب الحوزة للنظر في هذه المسألة، فأصبحوا يعدون الالتزام بالموقف السياسي المعين من الأمور اللازمة في تقييم المرجع، كما أن الحضور الاجتماعي للمراجع من الشواخص الأساسية في الحكم على لياقتهم.

ج) - المرجعية والقيادة:

مع ظهور الحكومة الدينية، أصبحت العلاقة بين المرجعية والقيادة أمراً يستدعي التأمل، فقبل هذا لم يكن حضور المراجع أمراً مثيراً للتساؤل، فالناس كانت تنتخب من كان أعلماً وأصلحاً ليكون مرجعاً دينياً لهم. وكان المقلدون يعيشون حياتهم معاً بالتساهل والتسامح، ويجعلون من الأحكام التي يصدرها مراجعهم مبنى لحياتهم العملية، وينظرون إلى الاختلاف في فهم فروع الدين أمراً طبيعياً وعادياً، لذا فإنهم كانوا يمارسون أعمالهم الدينية بهدوء واطمئنان مبتعدين عن التنازع والاختلاف.

إلا أن قيام الحكومة الدينية، أبرز إمام المتدينين مسألة جديدة، وهي كيف يتم التوفيق بين فتوى القائد وفتوى المرجع الديني؟ فعشرات المسائل الاجتماعية تم بناؤها على فتوى القائد وما أكثر ما كان منها غير منسجم مع فتاوى المراجع أو مخالفاً لها. والحياة الاجتماعية ليست كالممارسات الفردية حتى يمكن غضّ النظر عنها بسهولة. وبالنتيجة اتخذت الخلافات الاجتماعية طابع المنازعات والتنافر بدرجات متفاوتة. غير أن نظرة الإمام قدس سرهالتي كانت تعتمد على نظرية ولاية الفقيه - التي لها القدرة على التخفيف من حدة هذه المنازعات وعدم الانسجام وإلى الحد الأدنى - هي التي حلّت المشكلة، فإذا بنيت الحياة الاجتماعية على مبنى رأي القائد أمكن تعيين المسار المطلوب للمتدينين دون مشاكل ومع فسح المجال لحفظ حرمة المراجع وإطلاق الحرية لهم في الإفتاء في مجالات الحياة المختلفة. واستناداً إلى هذه النظرية، وجب إدارة الحياة الاجتماعية على أساس فتوى القائد، وإلا فإن النظام الاجتماعي سيتعرض للاختلال النظري والديني، ذلك لأن وجود العديد من المراجع من ذوي الآراء والفتاوى المختلفة سيعرض النظام الاجتماعي لتلقي ضربة موجعة. فكل امرئ يمكنه - صادقاً كان أو كاذباً - أن يتملص من إطاعة أي حكم بادعائه بأنه يقلد المرجع الفلاني. وعليه فإنه ومع الأخذ بنظر الاعتبار مؤامرات الاستكبار العالمي على النظام الإسلامي المقدس، فإن الطريق الوحيد للتخلص من المشكلات يتمثل في توحيد المرجعية والقيادة.

د) - المرجعية والحقوق الشرعية:

بعد قيام النظام المقدس واستقرار حاكمية ولاية الفقيه المطلقة، ثار البحث في المجامع والحوزات العلمية وبين الفقهاء الإعلام في مسألة أخذ الحقوق الشرعية ووجوه صرفها في المجتمع الإسلامي.

إن الحقوق الشرعية في الأصل هي الدعامة المالية للدولة الإسلامية والتي عبر عنها بـ"بيت المال" والذي يشمل: الأنفال، الصدقات، الزكوات، الإخماس، الكفارات، النذورات، التبرعات الإنفاقات... إلخ، غير أن ما يعبر عنه "بالحقوق الشرعية" يشمل حالياً الخمس، الزكاة والموقوفات.

أما الموقوفات فغالباً ما يكون لها متولٍ وتكون وجوه صرفها محددة في وثيقة الوقفية. أما الزكاة، فإنها تصرف في وجوهها المحددة بواسطة المؤمنين. وأما الخمس فهو ما يقتطعه المؤمنون من أموالهم ويسلمونه إلى المراجع أو وكلائهم لصرفه في الموارد المحددة من قبل الشرع المقدس.

والخمس هو إيراد النظام الإسلامي، ويجب أن يجعل تحت اختيار حاكم المسلمين وإمامهم، وقد كان الشيعة يسلمون هذه الحقوق (الخمس) إلى الإمام المعصوم عليهم السلام ونوابه، لكي تصرف في نشر المعارف الإسلامية، وقد ظهرت آراء عديدة ومبانٍ مختلفة من قبل العلماء في زمن الغيبة تحدثت حول جواز أخذه، إلا أنه وبمقتضى الأدلة وثبوت ولاية الفقيه، وضرورة تشكل الحكومة الإسلامية أيضاً، فإن الحقوق الشرعية وخصوصاً الخمس تعد مورداً هاماً للنظام الإسلامي، ويجب أن توضع تحت تصرف حاكم المسلمين وولي أمرهم، وينحصر أخذها وصرفها برأيه، والأمة الإسلامية مكلفة بدفع الحقوق الشرعية المتعلقة بذمتها إلى ولي الأمر ولا يمكنهم التصرف أو صرفها إلا بإذنه.