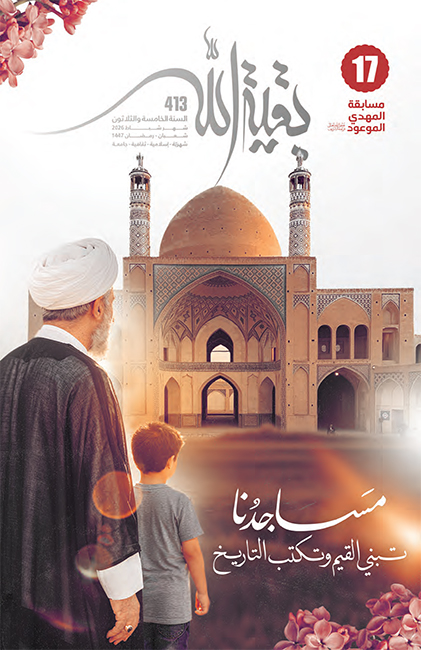

الأبوّة: أدوارٌ تربويّة جسّدها أهل البيت عليهم السلام

الشيخ غسان الأسعد

تجلّى مفهوم الأبوّة بوضوح في سيرة أهل البيت عليهم السلاموأقوالهم وتوصياتهم المختلفة، بما يرشد إلى دور الأب ومسؤوليّاته، ولا سيّما في تنشئة أبنائه وتربيتهم وهدايتهم إلى الطريق القويم. وقد كانت حياة أئمّة أهل البيت عليهم السلام، مثالاً يُحتذى به في هذا المجال، فكانوا قدوةً للآباء في القيام بمسؤوليّاتهم التربويّة.

• الدور التربويّ للأب

لا شكّ في أنّ انشغالات الآباء قد تبعدهم في كثير من الأحيان عن متابعة تربية أبنائهم بشكلٍ تفصيليّ ومباشر، فلا يتمكّن كثير منهم من الاهتمام بتفاصيل حياة أولادهم. ولذلك، فإنّ هذا الدور التفصيليّ يُناط بالأمّ بشكل أساسيّ، انطلاقاً من موقعها في البيت وقدرتها على متابعة شؤون أبنائها بشكل أكبر، من حيث ضبط سلوكهم وتنشئتهم. إلّا أنّ هذا لا يحجب دور الأب عن العمليّة التربويّة، ولا يعني استقالته من مسؤوليّته في هذا الإطار. لذا، فإنّنا نجد أنّه على الرغم من الانشغالات العامّة والمسؤوليّات الكبرى الملقاة على عاتق أئمّة أهل البيت عليهم السلام، والظروف الحسّاسة التي مرّوا بها، إلّا أنّهم كانوا يولون الجانب التربويّ أهميّة خاصّة، فاهتمّوا كثيراً بتقديم الوصايا التربويّة والأخلاقيّة لأبنائهم، خاصّة عند اقتراب الأجل، وهو ما يُظهر أهميّة توجيه سلوكهم، وزرع بذور التقوى والورع في قلوبهم. وهذه الوصايا ليست موجّهة إلى أبنائهم بشكل خاصّ، بل إلى عموم الأبناء.

• الأدوار التربويّة في سيرة الأئمّة عليهم السلام

نستبطن من أقوال الأئمّة عليهم السلام وسلوكهم جملة من الأدوار، منها:

أ. المبادرة إلى التربية منذ الصغر: على الرغم من أنّ العمليّة التربويّة تمثّل جهداً متواصلاً يتّصف بالديمومة والاستمرار، إلّا أنّه ينبغي إدراك أنّ التنشئة تكون أشدّ تأثيراً في سلوك الطفل منذ بدايات نشأته، بحيث تترسّخ المفاهيم، والمواقف الأخلاقيّة، والقيم التربويّة بشكل أكبر في تلك المرحلة. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سأل أحد أصحابه عن أحوال الدين ونشر التشيّع، فقال عليه السلام : «كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال: والله، إنّهم لقليل، ولقد فعلوا وإنّ ذلك لقليل، فقال عليه السلام : عليك بالأحداث، فإنّهم أسرع إلى كلّ خير»(1). وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه الإمام الحسن عليه السلام أنّه قال: «إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما أُلقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك»(2)؛ هذا يعني أنّه كلّما تقدّم الإنسان في العمر، صعب عليه تغيير سلوكه وقناعاته.

ب. اعتماد أسلوب الإقناع: من الملاحظ أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام لم يقتصروا في سلوكهم التربويّ على مجرّد توجيه النصائح وإلقاء الأوامر من دون بيان العلل والأسباب، بل اعتمدوا أسلوب الإقناع وبيان الحجّة. لذا، فإنّ على الأب أن يوجّه ابنه وينصحه، وأن يكتنف النصيحةَ بيانُ العلّة والسبب في التوجيه، فإنّ ذلك أوقع في النفس وأشدّ تأثيراً. وقد رُوي أنّ أحد أبناء الإمام السجّاد عليه السلام أغضبه خادمٌ في البيت، فاندفع الولد ليؤنّبه ويوبّخه بحدّة، فالتفت إليه الإمام عليه السلام وقال له: «يا بُنيّ، إنّ الله يحبّ الحِلم، ويُعطي على العفو ما لا يُعطي على الغضب». فخجل الابن وسكت، ثمّ أمر الإمام السجّاد عليه السلام أن يُكرم الخادم ويُحسن إليه(3).

ج. تعليم الابن أحكام الشرع وأصول العقيدة: لقد حرص الأئمّة عليهم السلام على تعليم أبنائهم أحكام الإسلام وتعاليمه، ورأوا أنّ للتفقّه في الدين أولويّة قصوى في حياة الفرد المسلم. ويمكن أن نتلمّس ذلك من سلوك الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام في تربيته لأبنائه، بحيث يُستفاد من وصيّته لابنه الإمام الحسن عليه السلام مدى حرصه على تعليمهم أحكام الشريعة وتعاليم الدين الحنيف واهتمامه بهذا الجانب، فيقول عليه السلام : «وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عزّ وجلّ، وشرائع الإسلام وأحكامه، وحلاله وحرامه»(4). من الشواهد على ذلك، طلب أمير المؤمنين عليه السلام من ولدَيه الحسنين L أن يذهبا ليحكّما رجلاً في وضوئهما، وكان هدف الإمام عليه السلام تصحيح وضوء الرجل من دون إحراجه(5).

د. دفع الشبهات والحرص على عدم وقوع الابن فيها: ينبغي عدم إلفات نظر الطفل إلى الشبهات الاعتقاديّة؛ لأنّ ذلك قد يضلّه، خصوصاً إذا لم يستطع التوصّل إلى فهم الإجابة الشافية عن الشبهة، فتبقى راسخة في ذهنه، وهو ما قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة في المستقبل. هذا ما يمكن استفادته من سلوك أمير المؤمنين عليه السلام في تعليم أبنائه، بحيث يقول في وصيّته: «ثمّ أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحبّ إليَّ من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه»(6). فعلى الرغم من أنّ الإمام عليه السلام يخشى في مقام تعليم ابنه تنبيهه إلى بعض الشبهات، إلّا أنّه وجد أنّ من الضروريّ خوض غمار هذه المخاطرة بسبب أمر أهمّ، وهو أن يكون ابنه محصّناً من الوقوع في مثلها.

ه. الحرص على نقل التجارب إلى الأبناء: لا شكّ في أنّ لكلّ إنسان تجاربه في الحياة. وإذا أحسن الفرد الاستفادة من تجارب الآخرين، فهذا سيجنبّه بالتأكيد الوقوع في الكثير من المشكلات التي وقع فيها مَن سبقه. ومن الملاحظ أنّ هذا النوع من التربية كان دأب أئمّة أهل البيت عليهم السلامفي تربيتهم لأبنائهم، فعن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال في مقام تعليل سبب الوصيّة إلى ابنه: «لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة»(7).

و. إرشاد الابن من دون إجباره أو منعه بالقوّة: في بعض الحالات، على الأب أن يرشد ابنه وينصحه، من دون أن يجبره أو يمنعه بالقوّة، إلّا إذا اضطرّ إلى ذلك في حالات خاصّة، وذلك لأنّ ترك مساحة من الحريّة للابن في التصرّف، وخاصّة إذا صار بالغاً يميّز بين الحسن والقبيح، يجعله يتحمّل مسؤوليّة تصرّفاته، ويتعلّم من أخطائه إذا ارتكب خطأ ما. ويمكن أن يستفاد ذلك من سلوك الإمام الصادق عليه السلام مع ابنه إسماعيل، إذ يُروى أنّ إسماعيل أراد أن يعمل بالتجارة، فقال للإمام إنّه سيقدّم ماله لأحد الأشخاص، وقد سمّاه له، من أجل أن يشتري له بضاعة من اليمن، ولكنّ الإمام عليه السلام قال لابنه ناصحاً إنّ هذا الرجل شارب للخمر، ولا ينبغي أن يعطيه المال، ولكنّ إسماعيل لم يسمع نصيحة والده، وأصرّ على قراره، والإمام عليه السلام بدوره لم يقمعه أو يمنعه. وبعد فترة من الزمن، أضاع الرجل المال، وقد بدأ إسماعيل يشكو إلى الله ويدعوه أن يؤجره ويعوّضه خسارته، وهنا، تدخّل الإمام عليه السلام محمّلاً مسؤوليّة الخسارة لابنه، قائلاً له: «يا بنيّ، مه، ليس لك على الله أن يؤجرك ولا يُخلِف عليك»(8). هنا، بيّن الإمام عليه السلام مكمن خطأ إسماعيل، مستفيداً من قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾ (النساء: 4)، فكان هذا سبب ضياع ماله.

ز. تمكين الأبناء من مواجهة الصعوبات والتحدّيات: أشارت الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى أهميّة الاستعداد لمواجهة التحدّيات والصعوبات، فلا ينبغي أن يعتاد الولد على الغنج والدلال والكسل، بل أن يُهيّئ للتمكّن من مواجهة التحدّيات، فلا يخاف أو يتردّد في مختلف المواقف التي قد يواجهها. ولذلك، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «ألا إنّ الشجرة البرّيّة أصلب عوداً، والرواتع الخضرة أرقّ جلوداً»(9).

ح. خطورة معاشرة رفاق السوء: على الأب أن ينبّه ابنه إلى خطورة معاشرة أهل السوء والفساد الأخلاقيّ، لما لذلك من تأثير في صقل شخصيّته وسلوكه. وقد كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام يشدّدون على ذلك بشكل كبير في عددٍ من الروايات المنقولة عنهم. ورد في الرواية عن سفيان الثوريّ قال: «لَقيتُ الصّادِقَ جَعفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام فَقُلتُ لَهُ: يَا ابنَ رَسولِ اللَّهِ أوصِني. فَقالَ لي: (... ... ...) يا سُفيانُ، أمَرَني والِدي عليه السلام بِثَلاثٍ، ونَهاني عَن ثَلاثٍ، فَكانَ في ما قالَ لي: يا بُنَيَّ، مَن يَصحَب صاحِبَ السَّوءِ لا يَسلَم»(10).

ط. غرس الخصال الأخلاقيّة وتعليم حُسن التعامل: إنّ تعليم الأبناء حُسن التعامل مع الآخرين، وغرس مجموعة من القيم والخصال الأخلاقيّة في نفوسهم، من أولويّات المربّي الإسلاميّ. لذلك، تحفل الروايات بنقل مواقف عديدة يرشد فيها الأئمّة عليهم السلام أبناءهم إلى القيم الأخلاقيّة، منها ما نُقل أنّ الإمام الحسن عليه السلام كان جالساً في فناء داره، فجاءه قوم من الفقراء ووقفوا على بابه، فأمر بطعام لهم. وكان ابنه الحسن المثنّى يرى كثرة ما يُخرجه والده، فقال: يا أبتِ، لو قلّلت من هذه النفقة، فإنّا قد لا نجد مثل هذا غداً. فقال الإمام الحسن عليه السلام : «يا بُنيّ، تعلّم أنّ الله عوّدنا فضله، فلا تبخل على عباد الله بما أولاك، فإنّ البخل لا يبقي مالاً ولا كرامة»(11). وهكذا، رأى الإمام عليه السلام أنّ الكرم سلوك اجتماعيّ بمنّ الله وفضله، وحوّله إلى قيمة أخلاقيّة فاضلة.

إنّ الالتزام بتوجيهات أهل البيت عليهم السلام في تربية الأبناء، يضمن ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، ويمثّل السبيل الأفضل لبناء جيل صالح قادر على مواجهة تحدّيات الحياة.

1. الكافي، الشيخ الكليني، ج 8، ص 93.

2. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد،

ج 16، ص 66.

3. كشف الغمّة، الإربلي، ج 2، ص 87.

4. نهج البلاغة، ج 1، ص 635.

5. الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج 1، ص240.

6. المصدر نفسه.

7. المصدر نفسه.

8. الكافي، مصدر سابق، ج 6، ص 398.

9. نهج البلاغة، ج 1، ص 284.

10. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 75، ص 192.

11. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 28.