الآداب المعنوية للصلاة

السيد عباس نور الدين

إذا عرفنا ميزان الإخلاص، وهو نفي جميع المقاصد والغايات من النية سوى الله سبحانه، نستطيع أن نطبّق هذه القاعدة في جميع أمورنا وأفعالنا ـ فالمخلص هو الذي صفّى أعماله من الغايات الدنيوية الحرام منها والحلال، وأضحت الدنيا عنده في حلالها وسيلة يحددها ويرسم تفاصيلها المطلوب النهائي له.

والمخلص هو الذي أزال من قلبه حب المنزلة والمقام والمحمدة من الناس وفي قلوبهم، ولم تعد أعماله ناشئة من طلب رضاهم وثنائهم، ذلك لأنه أدرك أن مالك القلوب الحقيقي هو الله تعالى، وأنه مهما جهد لإدراك رضا الناس، فإنه لن يقدر على ذلك، وأن الناس لا يملكون له نفعاً ولا ضراً. وأن نفعهم ليس بالنفع الواقعي، كما أن ضررهم كذلك، لأن حقيقة الضرر والنفع ما يرتبط بالآخرة: {ما عند الله خير وأبقى}. وكل ضرر أو نفع يراه متوجهاً إليه من الناس، فهو بالأمر الزائل الوهمي الذي غالباً ما ينقلب إلى ضده:

كما أن الجنة بكل ما فيها من خيرات دائمة ونعيم مقيم لا تكون عند المخلص غاية إلا بما تمثل من ساحة للقاء المحبوب الأوحد والمطلوب الوحيد. وهكذا الفرار من النار والنجاة من عذابها لن يكون عند المخلص غاية للأعمال الصالحة والتقوى والورع، لأنه يرى النار ساحة البعد والهجران وفراق المحبوب سبحانه وتعالى، وعلى أساسه يهرب منها.

وجميع اللذات المعنوية والكمالات الروحية والسعادات العقلية والمقامات العرفانية، لأنها مغايرة لله تعالى من جهة، وحظوظ للنفس من جهة أخرى، فلا تكون عند المخلص غاية. وهو ينظر إليها بعنوان الفيوضات الرحمانية والنِعَم الربانية، فالمطلوب شيء أعلى وأرقى، ولا يمكن مقارنة أي شيء به، وكل ما نتصوره فهو غيره سبحانه وتعالى.

وهكذا يرتقي المخلص في درجات تصفيته إلى حيث لا يبقى بينه وبين الله تعالى سوى حجاب رؤية النفس (وليس حب النفس، فقد قطعه قبل حين). وهناك يصاب بالعجز الكبير، فإنه بعد أن عبر كل مراتب الكمال وأدرك جميع مقامات الجلال والجمال يرى أن الحق سبحانه هو غير ما أدركه، فتحيط به حالة التحيّر ويستغرق في سبحات العظمة والجلال ويكون قاب قوسين أو أدنى من الصعق الذي هو فناء الأنية واندكاك جبل الذات، والموت الإرادي الذي هو عبور عالم الطبيعة وما سوى الله تعالى

هذه هي المسيرة التكاملية للسالك في طريق الإخلاص. وقد أنكرها البعض لعجزهم عن إدراك معانيها، وفهم مضامينها، ولاكتفائهم من الشريعة بالقشر والصورة. وهم يتعرضون لمن يقول بها ويدعو إليها، ويسدون الطريق على طلاب الحقيقة صداً عن سبيل الله. وقد أفرد الإمام (قدس سره) فصلاً خاصاً للرد على المنكرين وتحذيرهم، وسوف نقف عنده في العدد المقبل إن شاء الله تعالى.. بقي أن نشير إلى بعض درجات الإخلاص وهي التصفية من شوائب شائعة يبتلى بها العاملون وتؤدي إلى بطلان أعمالهم عند الله وحرمانهم من الفوائد النورانية والآثار الطيبة لها.

يقول الإمام: "فمن درجات الإخلاص تصفية العمل عن رؤية استحقاق الثواب والأجر.. وهذا لا يخلو من مرتبة من الإعجاب بالعمل، ولا بد للسالك من تخليص نفسه منه" (ص309). من العاملين من يعمل ويرى أنه مستحق للأجر والثواب على عمله، وهو يفهم التجارة مع الله من هذه الزاوية، أي أنه يمتلك القوة والجهد والسعي والله تعالى يعطي الأجر والثواب. ويصبح الباعث على القيام بالأعمال والطاعات هذه الرؤية، فيتحول هذا الطلب إلى غاية وهدف من وراء الأعمال. وهكذا يشوب عمله بما هو منافٍ للإخلاص ويفقد شرط القبول من الله تعالى. كما في الحديث: "لا أقبل إلا ما كان لي خالصاً". وكل ذلك كما يقول الإمام: "من نقصان المعرفة بحاله وبحق الخالق تعالى شأنه. وهذا أيضاً من الشجرة الشيطانية الخبيثة التي مرجعها رؤية النفس وعملها، والآنية والأنانية".

فهو لا يعلم أن القوة التي يمتلكها والجهد الذي يبذله والظروف التي كانت مساعدة في صدور العمل منه وعشرات أمثالها هي محض التفضل من الله تعالى. فالإنسان قبل مجيئه إلى هذا العالم ما كان شيئاً مذكوراً حتى يستحق منَّة الوجود من الباري سبحانه. وإذا كان الوجود من الله تفضلاً محضناً، فلا شك في أن صفاته الكمالية وأفعاله الناشئة منها (كالقدرة والحياة..) هي تفضل ومنَّة من الله عز وجل أيضاً.

ولكن مجرد المعرفة ليست العلاج لهذا النقص وشوب الإخلاص. لأن موقع الإخلاص كما بيّنا هو القلب الذي تصدر منه التوجهات وتنبعث منه النيات.. وما لم يؤمن القلب بهذه الحقيقة، فسيبقى صاحبه طالباً للأجر والثواب على سبيل الاستحقاق، بل إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنه سيتحوّل إلى الإنكار، ويرى هذا الكلام جزافاً وباطلاً (والعياذ بالله)، لذلك يقول الإمام: "فالإنسان المسكين ما دام في حجاب رؤية أعمال نفسه ويراها من عند نفسه ويرى نفسه متصرفاً في الأمر، فلا ينجو من هذا المرض ولا ينال هذه التصفية والتخليص" والحل كما يبيّن الإمام:

"فالسالك لا بد أن يجهد ويفهم القلب بالرياضات القلبية والسلوك العقلي والعرفاني أن جميع الأعمال من الهبات الإلهية والنعم التي أجراها الحق تعالى على يد العبد، فإذا تمكّن التوحيد الفعلي في قلب السالك فلا يرى العمل من عند نفسه ولا يطلب الثواب بل يرى الثواب تفضلاً والعمل ابتداءً".

إذاً، نحتاج إلى الرياضيات القلبية والسلوك العقلي والعرفاني لكي ندرك بقلوبنا هذه الحقيقة التوحيدية التي هي مقدمة الإخلاص. فما هي الرياضات القلبية يا ترى؟ وما هو السلوك العقلي والعرفاني؟

ما نعرفه عن الرياضات القلبية هو أنها عبارة عن ذلك التلقين والتفهيم للقلب من خلال التجارب المعنوية التي يمر بها صاحبه، وهي ليست مجرد توجهات فكرية أو تأملات ذهنية، وهذا هو الفرق بين الرياضات العقلية ـ التي يستخدم فيها الذهن لحل المعضلات والمسائل العلمية من خلال التفكر والتأمّل والدرس والبحث ـ والرياضات القلبية التي يجتمع فيها التفكر مع العمل والتجربة، إذا صحّ التعبير، ولنضرب مثلاً على ذلك:

لو أن شخصاً اعتقد بأنه لا يؤثّر في الوجود إلا الله، فإن لازم اعتقاده أن لا يخاف ممن سواه، إلا أن صاحبنا هذا عندما ينزل إلى ميدان العمل يضطرب ويبدأ قلبه بالخفقان بشدة ويتعرّق من الخوف، رغم علمه بأنه لا مؤثِّر إلا الله، وأنه لو اجتمعت كل قوى العالم على أن تضره مثقال ذرة لما استطاعت إلا بإذن الله تعالى، والسبب واضح، فإن القلب الذي هو سلطان البدن وأميره لم يؤمن بعد بما اعتقده عقله. ولو صدّق بما اعتقد لما اضطرب وخاف، ولإزالة هذا الخوف ينبغي تلقين القلب هذه المعرفة الحقَّة وذلك من خلال النزول إلى ساحات الوغى مع التفكر والتوجه إلى الحقيقة. وكل خطوة يخطوها إلى الأمام مقرونة باستحضار الحقيقة هي الذهن تكون رياضة للقلب، فهذه هي الرياضات القلبية.

ولا ننسى السلوك العقلي والعرفاني، فإنه مفتاح القلب والبصيرة ومجرد الاكتفاء بالعمل لن يكون مفيداً، فقد وجدنا الكثير من الناس يخوضون ميادين الحرب والقتال ومواقع المهالك والأخطار ولكن لم تصل قلوبهم إلى الحقائق العرفانية ولم ينالوا حظاً من الإخلاص، فالمعرفة والتعمّق في المعرفة أي السلوك العقلي. ضرورة للوصول إلى الإخلاص والمقامات الربانية.

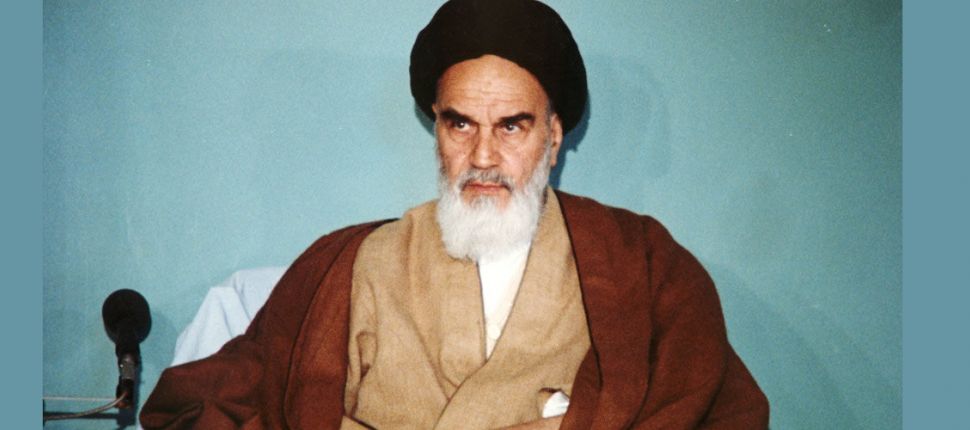

يقول الإمام الخميني (قدس سره).

"وقد ذكرت هذه اللطيفة الإلهية كثيراً في كلمات الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وخصوصاً في الصحيفة السجادية. تلك الصحيفة النورانية التي نزلت من سماء عرفان العارف بالله والعقل النوراني، سيد الساجدين لخلاص عباد الله من سجن الطبيعة وتفهيمهم أدب العبودية والقيام في خدمة الربوبية، كما في الدعاء الثاني والثلاثين حيث يقول (عليه السلام)، "لك الحمد على ابتدانك بالنعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان"، وفي موضع آخر يقول: "نعمك ابتداء وإحسانك التفضل"، وفي مصباح الشريعة يقول: "وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً فيوجب به على ربه مكافأة لعمله".

وهؤلاء إذا طلبوا الأجر والثواب على أعماله فليس من جهة أنهم يرون أنفسهم مستحقين لذلك، بل لأن الله تعالى يأمر به، فهو ـ عز وجل ـ الموفّق للعمل الصالح والملهم للشكر. والعبد لا يملك سوى الأذعان والاعتراف الذي يكون مقدمة الإدراك حقيقة الفقر والفناء.

بقي أن نشير إلى درجة أخرى للإخلاص، ولا يتسع المجال لذكرها في هذا العدد، فليكن إن شاء الله اللقاء في العدد المقبل.